書評『 名人伝 』大和 浩則

私の祖父は晩年、門球(ゲートボール)を趣味としていた。四角いコートの中で、T字型のスティックで球を打つ、あの競技である。

私の生まれ育った地域では、門球がとにかく盛んだった。春夏秋冬、それこそ台風が来るか、雪でも降らない限り、お年寄りたちは門球場に集まり一日中球を打っていた。そのため夕暮れ時になると、祖父母を迎えに門球場に行かされる孫たちの健気な姿が、其処彼処で見られた。

私が小学四年生の時だった。

いつものように、夕方、祖父を迎えに行くと、門球場の手前に数台の軽トラが停まっていた。祖父たちはちょうどゲームを終えたのか、コートの向こうにあるベンチに集まり、飲み物を手に談笑している。

毎日のように迎えに行かされるストレスもあったのだと思う。私は体勢を低くして軽トラに近づくと、一台の陰に身を隠した。そして、大声で叫んだ。

「●●(祖父の名)、夕めしだぞー」

遠くで、笑い声が聞こえた。私は調子に乗って、また叫んだ。

「●●のクソジジイ、早くしろ、夕めしだー」

笑い声が大きくなった。祖父はさぞかし恥ずかしい思いをしているだろう。よし、もうひと声、と私が叫びかけたそのときだった。

ごん。踝に硬いものがぶつかった。「痛っ!」私はしゃがみこみ、足を押さえた。

一瞬、何が起こったのかわからなかった。しかし、目の前に転がっている門球の球をみたとき、状況を理解した。

誰かがこれを打ったのだ。ベンチの前から。しかし・・・

私が隠れていた軽トラと、祖父たちがいるベンチの間には、門球のコートが二面切られている。距離にして四十メートル以上。打撃者は、届かせることすら至難であろうこの距離をものともせず、軽トラの下からわずかに見える私の踝を狙って、一撃で仕留めてみせたのだ。

人間業じゃない・・・

私は球を拾うと、軽トラの陰からよろよろと出た。

笑い声が大きくなった。お年寄りたちが皆、手を叩いて笑っていた。その中に、祖父がいた。たった一人、スティックを担いで。

私はベンチに行き、祖父に謝った。祖父は私の頭をぽんぽんと叩きながら

「まいったか、小童。かーっかっかっ」

高らかに笑った。晩秋の夕日に、金歯が煌めいていた。

祖父は、私が十三歳、中学一年のときに亡くなった。

棺には門球のスティックを入れた。球も入れようとして「それ、プラスチックでしょ。ダメです」と、葬儀場の人に注意されたのを覚えている。

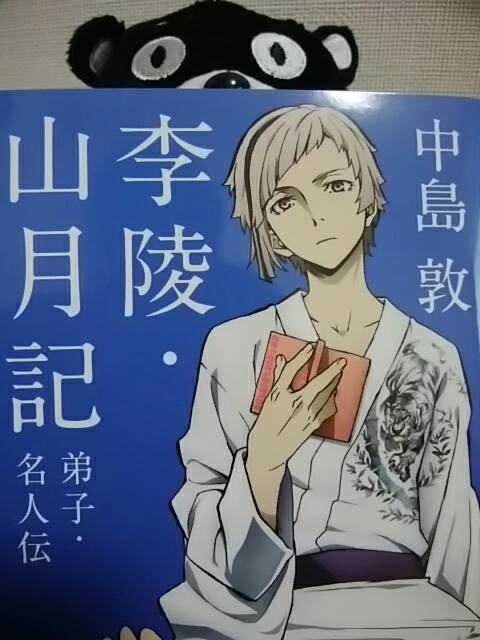

ところで、中島敦の『名人伝』である。言わずと知れた名作であるが、私の祖父は登場しない。

【投稿者】大和 浩則